進路探究塾 Mirai 塾長のブログです。

塾長ブログ

進路探究塾 Mirai 塾長のブログです。

学ぶことの意味《中学生編》

先日,授業の冒頭で当塾の中1生に「学ぶことの意味は何か」を問いました。

子どもたちからは「受験のため」,「将来のため」,または「やらなければならないから」など様々な答えが返ってきます。

毎月にわたって将来設計指導を行なっている当塾の生徒たちでさえこの状態ですから,いったいどれだけの中学生が目的意識を持って日々の学習に臨めているかと不安になります。

「将来のため」というと聞こえが良いですが,具体的な夢が決まっているわけでもなくただ漠然と学んでいるだけであれば,それは義務的に学習を行なっているに過ぎません。

学習だけに限らず,確たる夢や目標が定まって,人はようやく本気になれるのです。

私は中学生にとっての「学ぶことの意味」は,いわゆる一般教養を身につけることに加え,大学受験に打ち勝つための,または社会に出て以降求められる忍耐力をつけるためと定義しております。

だからこそ,私は中学生に対して定期テストの過去問や予想問題といった安易な “お膳立て” を提供したくない,またはしてはいけないと考えております。

当塾の生徒たちが “お膳立て” がなくとも定期テストで結果を残すのは,確たる信念を持って生徒が学習に取り組んでいるからに他なりません。

彼らの頑張りに関してはこれまでのブログでも何度か紹介してきましたので,よろしければ併せてご覧ください。

辛い,やりたくない,面倒だ。できることなら楽をして切り抜けたい。

子どもたちの多くはそう考えますし,または何のために学ぶのか,なぜこんなことをする必要があるのかと自問自答することもあります。

忍耐力と同時に,弱い自分に打ち勝てる強靭な精神力も学習や受験という機会を通して磨かれるのです。

“お膳立て” を提供してもらい,それに縋っているうちは,これらが磨かれることは決してありません。

大学合格まで見届けた社会人や大学生の教え子たちと会う際,彼らの多くが口を揃えて私は「厳しかった」と言います。しかし,それがあったからこそ「成長できた」とも言ってくれます。

子育てと同じで,甘やかすのは簡単なことですし,お互い気持ち的にも非常に楽です。

私は塾で指導するようになって18年半が経っておりますから,正直なところ,中学生の定期テストの出題予想をしてくれと言われれば容易くできます。

しかし,長い目で見れば,それを与える,または与え続けることによって子どもたちにどのような弊害が出るか。これまでのキャリアでも多くの事例を目の当たりにしてきました。

その最たる例が,中学時代の成績 (定期テスト・内申・実力テスト) が非常に優秀で公立のトップ高に進学したにもかかわらず,大学受験では全く揮わないというケースです。

「学ぶことの意味」を曖昧にしたまま,中学時代は “お膳立て” を熟すことで結果を残し続けた。これは,さして難易度の高くない中学内容だからこそ成し得られることです。

高校では,特に進学校であればそうはいきません。

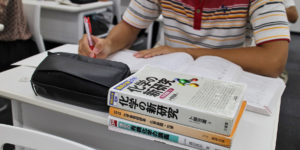

写真は本日撮影した,高校生の自習室の様子です。

多くの高校において本日または明日が期末テスト開始日ですから,どの生徒もその準備に余念がないといった感じで集中して取り組んでいます。

テスト前だからと慌てて取り組んでいる生徒も一部おりますが,この中には数学や化学,日本史等で今回の期末テストに指定されている範囲ではない箇所の学習に取り組んでいる生徒もいます。

さらには,翌日ではなく週明けに実施される科目の学習に取り組んでいる生徒や,すでに試験が終わった科目の学習に取り組んでいる生徒も見られます。

極論的な言い方ではあるものの,本気で大学受験に挑もうとするならこのくらいの余裕が必要です。

直前にバタバタするとか,徹夜しなければならないとか。直前に詰め込んだところで先には何一つとして繋がらないのです。

直近の単元が理解できている前提で学ぶ単元であったり,各単元の “流れ” が必要な科目というのがあります。

いわゆる点数の取れない生徒というのは,そういった流れをすっ飛ばして指定範囲の単元だけを捻じ伏せようとテスト前に慌てたり,過去問や当て物のような予想問題に縋ったりする。

こんな状態で結果など出せるはずもありませんし,これはただの付け焼刃に過ぎず,まさに『木を見て森を見ず』の状態です。

残念ながら,高校は合格することが目的ではありません。進学校であればあるほど,これは顕著です。

いわゆる「良い高校」に入学できたといっても,その後目標もなく淡々と日々を過ごし,学校からの課題に追われていると卒業時に大きなしっぺ返しが待っています。

毎年,岐阜高で30%強,岐阜北高や加納高でおよそ10%の生徒が浪人するという事実。

もちろん,ここには難関大を目指しての “前向きな” 浪人も含まれますが,全てがそうではありません。浪人しても「だめなものはだめ」ということです。

合格した直後から新たな戦いが始まり,中学生の頃より難易度の高い学問と対峙し,さらには周囲との厳しい競争に晒されます。

一般的に思い描く “楽しい高校生活” とはかけ離れた世界が進学校にはあり,ひとたび競争から零れ落ちてしまうと上位に這い上がることは至難の業。これが現実です。

進路探究塾 Mirai は中学生に対し,定期テストで得点できればそれでよし,または高校に合格できればそれでよしという指導を行なっておりません。

同時に,当塾には高校受験までしか指導できないという教員は 1名もおりません。私を含めた当塾在籍 8名の教員全員が高3生を担当しており,そのうち 5名が中学部の指導も担当しています。

ここでいう高3生というのは,センター試験を経て国公立大の二次試験に臨むという “標準的な” 高3生のことであります。当塾では高校生の学校準拠指導や推薦入試対策は行なっておりません。

小学生または中学生の頃から,大学受験やその先の将来を見据えての一貫した指導を行なう。

言い換えれば,本当の意味で将来を見据えた “筋の通った指導” が当塾の実践する教育なのです。

定期テスト前の高校生の様子

高校生が前期期末テスト直前ということもあり,13時30分を過ぎると生徒たちが続々と自習室にやって来ました。

加納高・岐山高・長良高が24日 (木) から,岐阜高・岐阜北高が25日 (金) から開始ということで,どの生徒も気合いが漲っている様子が伝わってきました。

15時の時点で17名。彼らは夕食を持参し,本日も多くの生徒が23時頃まで取り組みます。

皆,黙々と自身の課題と向き合い,筆記具を走らせています。

ここに来ればダラダラと過ごしてしまうことはありませんし,飲食をしながら,または携帯電話に触れながら学習などという非効率極まりない学習姿勢になるということもありません。

19時30分を過ぎると27席が埋まりました。各務原市の生徒が大半ですが,この中には岐阜市から通塾してくれている生徒も 3名おります。

この時間帯からは,高校生に物理・数学を指導する教員と化学・数学を指導する教員の計 2名が質問受付対応にあたりました。私も英語科の質問を数名から受けました。

中学生の授業が終わる22時以降は国語科の教員と生物・数学を指導する教員も自習室に入り,総勢 4名の教員で質問受付にあたりました。

ここからは当塾の高校生指導の考え方を紹介します。

当塾の高校生集団指導コースでは映像による授業は導入しておらず,どの科目も対面教育による指導であることはたびたび紹介してきました。

また,授業で扱うのは大学入試につながる内容と大学進学後にも活きる発展的内容のみで,授業内では定期テスト対策指導を一切行なっておりません。

彼らは基本的に一般入試で大学入試に臨みますから,定期テストに向けた対策は自分でする。これが当塾の確たる信念であり,今後も絶対に変えるつもりはありません。

誤解のないように申し上げておくと,私たちは定期テストを軽視しているわけではありません。定期テストは長い目で見た受験対策の一環と位置付けていますから,各種質問は受け付けます。

以前のブログ『高校生の頑張り』や『やり抜く姿勢』でも申し上げましたが,定期テストはもちろん各種模試においても過去問や予想問題などといった “お膳立て” の類も配布しません。

“その場凌ぎの場当たり的な対策” を繰り返したところで,真の意味での学力向上は実現できないからです。

高校生の定期テスト前に,『勉強会』などと称して生徒たちに集まってもらうことも私は間違っていると考えております。

定期テストに向けては早い段階から準備を進めるとともに,テスト前は自らの意志で自習室に来て学習に臨むくらいの気概がなければ大学受験は勝てません。

当塾に通っている高校生は進学校の生徒ばかりですし,彼らは私のこの考えを理解して,かつ納得したうえで学習に臨んでくれているのです。

大学生になっても過去問を欲しがる学生がいます。あれば便利ということは否定しないものの,効率性を追求してのことか,学ぶ意欲が低いからそうなるのか。

きっと中高生の頃に “お膳立て漬け” で学んできたのでしょうね。これは単なる甘えであると同時に,高校または大学に合格しさえすればよいという “無責任な指導” の顛末であると言えます。

悲しいことですが,楽をして切り抜けることに味を占めたこのような学生が,社会に出て以降うまくいくと私には到底思えません。

本日,特に気合いの感じられた 3名。順に,岐阜高・加納高・長良高に通う高3生です。

高2生・高1生も負けじと頑張っていますが,やはり高3生は学習の進め方を知っているというか,オーラが違います。

将来設計指導《 9月度》

本日,第5回目となる将来設計講座『みらい』を実施しました。

今回は “プロフェッショナルから学ぶ” をテーマに公立中学校の教諭を招き,小4生から中2生,および教職志望の高2生・高3生を対象に講演を聴いてもらいました。

本日実施した講演の骨子は以下の通りです。

・中学生および高校生の頃を振り返って (取り組み全般,高校受験,大学受験)

・なぜ小中学校の教諭を志し,その職に就いたのか

・中学校教諭の 1日 (平日・休日)

・中学校教諭のやりがい

・小中学校の教諭 (公立) になるためには,また,教諭にはどんな人が適しているか

・今後の目標

彼は私が以前に勤めていた塾で共に指導にあたった仲間で,中学生・高校生の国語を担当してくれていました。

当時の高校生指導は私が英語 (・生物),彼が国語,6月の将来設計講座を担当してくれた薬剤師が数学・物理・化学の授業を行なうというものでした。

今はそれぞれが別々の道を歩んでいるわけですが,2名とも立派に社会に貢献してくれていることも私には嬉しい限りです。

彼は当塾が行なう大学受験へとつながる国語科指導の礎をつくってくれた功労者でもあり,現在,当塾で国語を指導している教員も彼の教え子にあたります。

彼の受け持ってくれていた学年は岐阜県の公立高校入試本番で平均点が 9割超,センター試験で現代文・古文・漢文でそれぞれ満点獲得者がいるなど大きな成果を残しました。

教科指導の上手さは言わずもがなですが,読書を通じて語彙を獲得する重要性を日頃から生徒たちに語り,それを実践させていたという点でも私は彼を高く評価しています。

公教育の場に活躍のステージを移して今年で 6年目を迎えますが,公教育においても彼の強みは遺憾なく発揮されていることと確信しております。

7月に今回の講演の話を持ちかけたところ,彼は二つ返事で引き受けてくれました。

私が提唱する “知の継承” にも賛同してくれており,講演後は教職を志す高校生に対して一人ずつアドバイスを行ない,生徒たちはさらに目標の具現化ができたと喜んでいました。

彼との付き合いは10年を超えましたが,今後も公私にわたって交流を続けていくつもりです。

私の英語科の指導方針 Vol. 001《小学生編》

現在,私は小5生から高3生までの英語科の集団指導と個別指導を担当しており,2015年 9月時点で中高生に対する指導歴は18年 6ヶ月,小学生に対しては16年 6か月となりました。

私は一貫して “例文主義” であり,確たる語彙力と文法知識なくして真の英語力は身につかないと考えております。

それらをベースとして “多読” と “多聴” を繰り返すとともに,書く・話すなどの “発信” も繰り返すことで揺るぎない英語力を獲得させる。

時間はかかりますが,これが私の考える英語科指導のゴールであり,大量の問題演習を通して身につく各種試験等に特化した薄っぺらい英語力とは一線を画するものです。

それが可能なのは,最長で 8年間にわたって指導ができることが何より大きいのだと考えます。

当塾に在籍する高3生の中にも私の指導を受けるようになって 8年目という生徒がおりますし,高2生に目を向けても 7年目という生徒が結構います。

中学・高校の 6年間というパターンも多く,当塾を推薦する声を寄せてくれている京都大に進学した櫻井くん,名古屋大に進学した河合くんも同様に 6年間です。

数回の連載で,私の英語科のステージごとの指導方針や授業の進め方に関して綴ろうと思います。

第1回目となる今回は,小学生の英語科指導に関して綴ります。

小学生は小5生・小6生のみ英語科の集団指導コースを開講し,月2回の指導を行なっております (小学生は英語科の個別指導コースは開講しておりません)。

英語科の指導が専門ではありますが,小学生の間は英語よりもむしろ国語の学習や読書のほうがはるかに重要であるというのが私の意見です。これはまた別の機会に綴ることにします。

英語に関してあくまで中学入学準備と位置付けて単語や英文を繰り返し書き,発音して,英語に慣れてもらおうというのが狙いです。

例えば小5生であれば,2年間をかけて中1生の履修内容を網羅するイメージです。現在の小5生は,小6生の 1月に英検 5級を受検してもらおうと考えております。

熱心な方からは「小6生の 1月で英検 5級は遅いのではないか」などと聞こえてきそうですが,私は単語や文法知識が固まっていない状態で英検を受検し続けてもあまり意味がないと考えます。

もちろん,次々と級を取得することで大きな自信になるでしょうし,英語が好きになる等のメリットも考えられますから,その頑張りを否定するつもりはありません。

しかし,ライティング (書き取り) のないマーク式の解答方式ですし,スピーキング力の問われる二次試験のない英検 4級までは「なんとなく」で合格できてしまうことも事実です。

例えば英検 4級であれば比較の単元が出題されますが,穴埋め問題で解答欄の直後に than があれば,「おそらく -er か more の付いているこれだな」と解答できてしまいます。

比較級をつくる際,どういう場合においては形容詞または副詞に more が付されるのか,または er が付されて語形が変化するかはここでは問われていないわけです。

さらには than の品詞は何なのか。こういったことにも関心を持って辞書等で調べて理解することが学習の本質であり,ただただ暗記すればよいというのは寂しい限りです。

than は中2生で習う when や because と同じく副詞節を形成する接続詞ですが,これを知ろうともせず直後に人称代名詞ならとりあえず主格を放り込むという解法が罷り通っているのです。

つまり,過去問等をある程度熟してさえいれば,背景知識が少々足りなくも正解できてしまうというところが問題であり,漢字のように “読めるけれども書けない” と似た状態に陥ってしまうのです。

小学生で英検 3級や 4級を取得できていても,中学生で明らかにライティングの力が不足しているケースが私のこれまでのキャリアにおいても見られました (もちろん全員ではありません)。

こういうことからも,私は各級で求められる知識,例えば英検 3級を例にとると関係代名詞や間接疑問文まできっちりと学んでもらったうえで受検させる方針を貫いております。

漢字検定と同様に,私は英検に関しても『受検するならば満点で』という考えを持っています。

なんとなく,または過去問や類題を熟すことで合格したケースでは,先日のブログでも取り上げたように本当の意味での達成感は得られないばかりか,英語力は身についていないのです。

“日常生活において使わない言語” だからこそ丁寧に。

さらには,リーディング・ライティング・リスニング・スピーキングの 4技能をバランスよく鍛えることが,真の英語力,つまり “使える英語” にしていくためには重要なのです。

中学生の頑張り 《前期期末テスト・続編》

当塾に在籍する蘇原中の中1生が,前期期末テストの平均点および偏差値が記された成績個票を持ってきてくれました (個人情報のため,組・出席番号・氏名は消し込んであります)。

偏差値は内輪の数値ですからあまり興味がないものの,平均点に関しては前期中間テストと比較すると 5科計で実に36点もダウンしており,私はむしろこちらに目が行きました。

先日のブログでも取り上げましたが,やはり中1生の前期中間テストから期末テストにかけては得点がダウンするものです。

個票を持ってきてくれた生徒は中間テストが450点で,今回の期末テストは454点。

わずか 4点のアップとは言え,平均点がこれだけ下降している中で健闘したと言えますし,過去問や予想問題の類に一切取り組まずにこの結果ですから,非常に価値ある結果と言えます。

私は彼女が小5生だった時から指導しており,指導開始からすでに 2年半が経過しております。

もともと努力家であることは言うまでもありませんが,私から見て,この 2年半の間に彼女が確たる学習習慣を身につけたことが何より光っています。

小学生または中1生の頃から指導させていただいている当塾に在籍する中高生たち,または小学生の頃から指導させていただいて大学受験まで共に頑張った教え子たち。

これまでに高校受験・大学受験で大きな成果を生み出してきた生徒たちは,その多くが小学生または中1生から私が指導させていただいている生徒たちです。

当塾を推薦する声を寄せてくれている京都大に進学した櫻井くん,名古屋大に進学した河合くんも中1生の頃から大学受験まで指導した私の教え子であり,これは枚挙に暇がありません。

進路探究塾 Mirai は小1生から高3生まで指導を行なう塾です。

中2生・中3生から,または高校生からでも結果を出した生徒はいないわけではありませんが,早い段階で当塾にお預けいただければ,お子さまが大きな成果を残せる確率はぐっと上がります。

入塾から着々と

先日のブログ『中学生の頑張り』に引き続き,今回は入塾時から大幅に定期テスト得点を向上させた生徒を紹介したいと思います。

まずは稲羽中に通う当塾の中3生。

入塾時の聞き取りでは 5科の合計点が285点でしたが,前回の前期中間テストでは329点,今回の前期期末テストでは361点にまで伸ばしました。

着々と得点を伸ばしており,11月の後期中間テストではより大きな目標を掲げて今日も頑張っています。

続きまして、先日のブログでも紹介した同じく稲羽中に通う中2生。

入塾時の聞き取りでは 5科の合計点が403点でしたが,前回の前期中間テストでは444点,今回の前期期末テストでは463点にまで伸ばしました。

特に大きな向上が見られる生徒はこの 2名となりますが,他にも入塾時と比較して大幅に得点を向上させた生徒がいます。

いずれの生徒も過去問や予想問題を用いて獲得した得点ではなく,学習の進め方や姿勢が変化したことによって得点力を向上させているというのがポイントです。

以前のブログでも紹介したように,長い目で見ればどちらの方法で得点力を向上させた方がよいかは明白です。

“与えられたもの” で楽に成功を掴みたいという気持ちがあるうちは,輝かしい成功や本当の意味での達成感は得られないのです。

当塾は定期テスト得点で入塾をお断りすることはありません。

仮に結果が出ていなくとも,現状を変えたいと心から願い,目標に向かっていく気持ちがあれば,当塾で頑張ることによって大きな成果を生み出すことは十二分に可能です。

医学部の定員削減

9月13日(日) の日経新聞の朝刊 1面に『医学部の定員削減』という記事が掲載されました。

この記事をお読みになったという方も多くいらっしゃると思います。

当塾にも医師を志す生徒が在籍しておりますから,私も非常に興味深く記事を読んでおりました。

上記は2020年度から実施ということで,現在の中1生が大学に進学する年度にあたります。

現在の中1生といえばセンター試験が廃止されて『達成度テスト (仮称)』に切り替わる元年でもありますから,いろいろな混乱が予想されます。

子どもたちが夢や目標をしっかりと持ち,長い時間をかけてその準備をしていく。

私たちは,方式・様式が変わったからうまくいかなくなるような “薄っぺらい学び” を提供するのではなく,“確たる学力” を身につけさせる指導を展開し,子どもたちの夢の実現をサポートします。

探究コーナー “はなれ”

当塾には『探究コーナー』なる書籍をまとめたスペースがあることを紹介しましたが,『探究コーナー』には “はなれ” が存在します。

『調べもの』というタイトルのブログで紹介した,生徒たちが調べものをする際に使用する辞書類や教科書,参考書などをまとめた棚を事務所カウンター横に設置しています。

上段は小中学生が使用する教科書や参考書類,下段は高校生が使用する各種教材としておりましたが,これを小中学生用と高校生用とで 2台に分けることにしました。

当塾の中学生は,自習に来た際にここに設置してある書籍をフル活用してくれています。

テキストやノートを片手に,カウンターに参考書や辞書を広げて調べものをする。メモを取ってまた自習室に戻っていく。こんな光景が日々,繰り広げられています。

カウンター越しに教員に質問する場面も見られ,うまく使ってくれているなあと嬉しくなります。

小学生もここに設置してある書籍には興味津々です。

国語辞典や漢字辞典などの小学生用のものも設置していることもありますが,「こんなことを中学校で習うのかあ」と教科書を広げている小学生の姿も見受けられます。

それらをより手に取りやすくするため,今回は下段に小学生のための書籍を拡充しました。

今回,新たに設置した棚は高校生用の各種教材のみで埋めつくしました。

先日のブログでも紹介した『Focus Gold』と『青チャート』に加えて地歴公民の用語集と日本史・世界史の図録,化学・物理・生物の図録,などなど。

どれもこの半年間,みんなに使い込まれて味が出てきたように思います。

理系生の地理,文系生の公民は,“様々な要因” からどうしても手薄になりがちです。

当塾の高2生には該当科目の『解決!センター』シリーズ (Z会出版) に早い段階で取り組ませ,高2生の9月から高3生の 4月までに 2周という指示で定期的に進捗を確認しています。

理系生の地理,文系生の公民は最後の最後までバタバタするも,結局得点できなかったという受験生が多いのが実情です。

これも当塾の『先を見据えた取り組み』の一環なのです。

子どもたちが集中できる環境をつくるために

当塾では,教室内に生徒募集やイベント等のいわゆる宣伝・告知系のポスター類,生徒の学習に対するスローガン等は一切掲示しておりません。

「新入塾生募集」とか「〇〇講習会」の告知は授業とは関係のないものですし,例えば「集中して臨む」や「志望校合格!」などの意欲喚起的スローガンも教室内には不要と考えます。

子どもたちが授業を受ける場に,これらは本当に必要なのでしょうか。

これでもかと教室中に掲示物を貼りまくっている塾があります。私が中学生の頃に通っていた塾もそうでしたが,まあ見苦しいの一言です。私は嫌でした。

感じ方・捉え方は十人十色だと思いますが,上記の見解やこれまでの経験から当塾では教室内に生徒に向けての掲示物を一切貼らないことにしています。

集団指導で使用している教室はすべて南向きで昼は明るい陽光が差し込みます。

『いちょう通り』に面しているため車の往来は結構ありますが,ガラスは10mmを超える厚さであるうえに RC 構造の密閉性の高い建物ですから,音は全くと言っていいほど気になりません。

中学生の頑張り 《前期期末テスト》

中学生の前期期末テスト結果が徐々に判明してきました。

全員の結果が集約しきれていない中ではありますが,今回のブログでは現時点での状況をお伝えします。

中3生のトップは476点 (桜丘中) で前期中間テストよりも 2点ダウンしたものの,理科で100点を取れたことと,同じ中学校で競い合っている友人に勝つことができたと喜んでいました。

難易度が上がって平均点が下がったのか,さらには彼女の学校内順位も知る由もありませんが,定期テストの学習だけに限らずいつも本当によく頑張っていると思います。

これまでのブログでもたびたび取り上げているように,当塾では定期テストの過去問や予想問題の類を行なっておりませんから,非常に価値のある結果だと言えます。

中2生のトップは463点 (稲羽中) で,前回よりも19点アップを果たしました。入塾時の定期テストの得点聞き取りでは403点でしたから,これと比較すると実に60点ものアップを果たしています。

稲羽中の中2生の英語の平均点が70点くらいだったと聞きました。上記した生徒の英語の得点は92点。

当塾には同じ稲羽中の中2生は彼の他に 4名おり,英語の得点はそれぞれ96点・94点・88点・78点でした。平均すると89.6点。皆,頑張っていると思います。

中1生のトップは454点 (蘇原中) で,前回よりも 4点アップを果たしました。この夏は昼間にも自習室に来るなど積極的に取り組んでいた成果を発揮してくれました。

科目数が増える,テスト範囲が広い,さらには小学生気分が抜けていないこともあってか,中1生の前期期末テストというのは概ね得点が下降するものです。

当塾の中1生も例外なく,上記の生徒ともう 2名を除き前期中間テストと比較して残念ながら下降してしまいました。

昨日の私の授業の冒頭で,次の後期中間テストに向け,テスト前だけに限らず日頃の学習が何より重要であることと,目標を持って取り組むことの重要性を改めて伝えました。

指定された教科書の範囲を暗記すべきものは暗記してきちんと理解することと,学校のワークおよび授業ノートの振り返りをしておけば,定期テストはある程度の得点には達します。

入試に向けた “徹底力” を養う場が定期テストであると私たちは考えておりますから,当塾が定期テストに特化した対策指導をしていないのはそのためです。

『すぐ役立つことは,すぐ役立たなくなる』のブログでも申し上げましたが,私たちは過去問や予想問題に大量に取り組んで得られた定期テストの得点に価値を見出すことはありません。