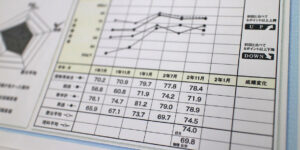

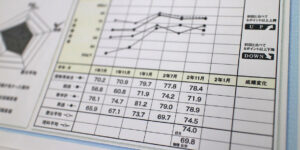

この写真は先日返却されたばかりの11月実施分の高2生 (当塾 9期生) の進研模試成績帳票で,入学からの 1年半で徐々に成績が向上していることが見て取れます。

この塾生の高校入学から 3ヶ月あまりが経過した高1生の 7月は,国数英総合の全国偏差値が66.9,同じく国数英総合の岐阜高での順位が221位/361名という結果でした。

しかし,高校に入学して 1年半が経つ高2生の11月には国数英総合の岐阜高での順位が 64位/353名,5科総合では 26位/353名 (全国偏差値は75.3) で入学時と比較して大きく躍進しています。

当塾はこのように徐々に成績が上がっていくというケースが多く,高校入学からコツコツと取り組んだ結果として,気付けば校内で上位に到達していたということが往々にして起こります。

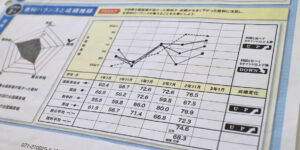

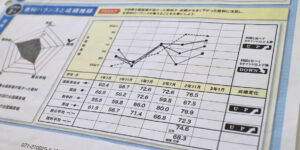

こちらは高3生 (当塾 8期生) の,上記と同時期にあたる高2生11月実施分の進研模試成績帳票で,先に紹介した高2生と同様に入学から 1年半かけて右肩上がりを実現しています。

高校入学から 3ヶ月あまりの高1生の 7月は,国数英総合の岐阜高での順位が168位/360名という結果でしたが,高校に入学して 1年半が経つ高2生の11月には 18位/355名まで向上しています。

5科総合では岐阜高での順位が 15位/355名 (全国偏差値は79.2) でしたから,校内はもちろん全国で見てもかなり上位となる結果です。

この時点から 1年が経過した今,該当の塾生はこれと同程度またはそれ以上の成績を残してくれており,年明けの大学受験本番も非常に楽しみになってきました。

こちらは当塾 5期生 (岐阜高) の進研模試成績帳票で,高1生の 7月は国数英総合が校内で 51位/362名 だった順位が,高2生の 1月には 3位/360名 (全国偏差値は84.7) と大きく躍進しています。

なお,5科総合では岐阜高での順位が 2位/360名 (全国偏差値は85.3) で,全国順位は 26位/275,976名という非常に素晴らしい結果でした。

入学した当初は目立つ成績ではなかったものの,彼は高3生の 1年間も上記と近しい成績を残し続け,志望校に首席で合格を勝ち取りました。

入学した当初は特段上位ということはなく普通の成績だったにもかかわらず,なぜ当塾のような 1学年10名程度の小さな塾でこのような成績向上が幾例も見られるのでしょうか。

私は,当塾の生徒たちがスロースターターということではなく,当塾が “進研模試のための準備” に取り組ませていないことが大きいのではないかと考えています。

当塾は高3生に上がる頃には地歴・公民以外の全科目を学び卒えるカリキュラム・ペースで指導を行なっているため,例えば授業内で進研模試の対策を行なうことは一切ありません。

学年が上がり,回数を経るごとに真の実力が問われるようになっていく試験において,過去問や予想問題を用いて小手先の準備を繰り返したところで “長い目で見た成績向上” はあり得ないのです。

結局のところ,付け焼刃の対策が通用するのは序盤だけに過ぎないということが,当塾の生徒たちの右肩上がりの成績数値を見れば一目瞭然です。

こういった成績向上を目の当たりにするたび,1回 1回のテストにやれ過去問だやれ予想問題だと対策に時間をかけることが本当に無駄なことだと言わざるを得ません。

当塾の合格実績を含め,上記で紹介した塾生たちの結果を併せてご覧いただければ,短期的な結果を追い求めることがいかに無力なものであるかをご理解いただけると思います。

以前のブログでも申し上げたことがありますが,高1生・高2生が受験する進研模試は当然ながら同学年で競い合うのみで,さらには一部の中高一貫校で進研模試を受けない高校も一定数存在します。

つまり,進研模試は同学年も全員が受験していないばかりか,現場で確実に対峙することになる過年度生 (浪人生) もいない環境下で実施される “規模が大きめの一斉テスト” に過ぎないのです。

難関大を志望しているのであれば,そのような限られた競争相手しかいない環境で高得点・高順位を取ったからと喜んでいるようでは先が思いやられます。

ですから,私は塾生たちに高2生の終わりまでの模試の結果はさほど重要ではなく,高3生になってから受験する模試,例えば全統模試で結果を残せるよう頑張ればいいと話しています。

真のポジショニングが判明する高3生に上がるまでの間は,大学受験に打ち勝つための力を蓄える期間と私たちは捉えています。

そこまでの途中経過にこだわっても意味がありませんし,そんな暇があるなら大学受験に向けてコツコツと取り組んだほうが有意義だというのが私たちの考えです。

先述した通り,高1生・高2生の頃の順位なんて簡単に入れ替わってしまうものですし,例えば高1生の時点で〇〇高校で□□位だから△△大学に行けるなどという話はないのです。

ちなみに岐高の2022年春の東大・京大の現役合格者数は25名,ここに左記を除く国公立大医学部医学科の現役合格者数25名を合わせると計50名が最難関に現役合格を勝ち取った計算になります。

この50名全員が,3年間を通してずっと岐高で上位50位以内だったかと言われれば決してそんなことはないでしょうし,国公立大の医学部医学科も十把一絡げにしてはいけない状況もありますしね。

ただ,以前のブログでも紹介したように,国公立大の医学部医学科は一般入学と推薦入学ではかなりの学力差がありますし,推薦でも地域枠ともなると一般入学者との差は言わずもがなです。

さらには,岐阜から遠く離れた都道府県,中でも日本海側の雪深いところや四国にある人口の少ない県まで足を延ばすと,医学部医学科と言えども難易度に相当ばらつきがあります。

将来の夢や目標を持ち,長い目で見た学力向上を達成すること。

これまでのブログでもたびたび申し上げてきたことですが,これが私たちが目指す指導の方向性です。