進路探究塾 Mirai 塾長のブログです。

塾長ブログ

進路探究塾 Mirai 塾長のブログです。

There is no royal road to learning.

There is no royal road to learning.

『学問に王道なし』と訳出されるこの諺は,「幾何学の父」と称される数学者ユークリッドが用いた言葉をもとにして生まれたものだそうです。

これまでのブログでも取り上げてきましたが,何かを学ぶ,または身につける過程においては,じっくりと腰を据えて基礎づくりに励み,コツコツと知識を蓄え続けることが何より重要です。

真の結果を求めるなら,“すぐに役立つもの” を通して身につけた脆い手法では崩れ去るのもあっという間なのです。

英文読解に “速読” という手法があります。

字のごとく “速く (英文を) 読む” ということですが,この言葉の解釈を誤ると大変です。大学受験生にとって,英文の速読は万能の手法ではないということを覚えておく必要があります。

英語における速読というのはテクニックではなく,語彙力をつけ,短文の解釈,つまり精読の訓練を繰り返したうえで,多読に多読を重ねた先にようやく辿り着ける手法です。

当然のことですが,ゆっくり読んで理解できないものを速く読んで理解できるはずもありません。

大学受験生に向けて英文を速読する手法のようなものがあちこちで語られておりますが,語彙力も乏しく,精読に取り組んでこなかった受験生にはそれは付け焼刃にさえなりません。

当塾では『速読英単語』(Z会出版) を用いて単語テストを実施していることを先日のブログでも触れましたが,生徒たちには 1周目が終わるまでは本文のセクションは見なくてよいと話しています。

なお,当塾の塾生たちに取り組ませているペースに当てはめると,『速読英単語』の単語テストが完了する高2生の12月以降ということになります。

当塾では速読力をつけさせることを目的に『速読英単語』を採択しているのではなく,それはあくまで後からついてくるものと位置付けているのです。

まずは確たる語彙力,これに尽きます。未知の語彙が数多く残っている状態で,英文の読解はもちろん速読など不可能です。

仮にそれを読めている状態だというなら,読書経験の浅い小学校低学年の児童が新聞を読んで「わかる」と言っているのと同じです。これは文章を流している,撫でているに過ぎないのです。

長文読解の訓練は,単語帳などを通して大学受験に必要とされる語彙を “目にしたことがある” 状態にしてからでも全く遅くありません。

併せて短文での精読にも並行して取り組んでおき,語彙がある程度固まってきたら長文読解の訓練に入っていく。

二次で英語が課される難関大を受験するなら,高2生の終わりまでにどれだけ基礎力をつけてきたかが非常に重要なのです。

中学生でもセンター試験

これまでのブログでも何度か取り上げたことのある,当塾の個別指導専科コースで学んでいる中3生。

授業が進みすぎているということもあって,土曜日の授業の際にセンター形式の数学 IA の問題を解いてもらいました。

題材は Z会出版の昨年度の『センター試験予想問題パック』で,今春私大文系に進学した教え子が使用しなかったのでと提供してもらったものです。

ざっと問題を見る限り,センター試験直前の難関大を受験する高3生なら85%から95%の得点率になるであろうというレベル設定です。

センター試験を想定したマーク形式での数学演習は今回が初めてでした。

にもかかわらず得点率は78%に達し,現時点でも数学 IA に関しては大学受験に挑むのに遜色ないレベルに到達できていると証明してみせました。

今回はマークミスなどもありましたから,来年 1月には実施直後の本試にも取り組んでもらって,更なる検証をしていきたいと考えております。

段階を踏んだ学習を進めていけば,中学生でもセンター試験の問題を解くことは可能です。

もちろん,何のためにこれを実践しているのかといえば,二次力も含めた “揺るぎない学力” を身につたうえで将来の夢に向かわせるためです。

教え子との再会 Vol. 007

今春に就職した教え子が訪ねてきてくれました。

彼は岐阜大の工学部を経て,現在は某大手ゼネコンにて勤務をしております。

現在の仕事の遣り甲斐や今後の目標などを話してくれました。生き生きと夢を語るその姿は,彼が高校生・大学生だった頃と何ら変わっていません。

この後の食事の席で話の続きを聞こうと思います。

教え子が折を見て会いに来てくれること,成長した姿や社会で活躍している姿を目の当たりにできることは本当に幸せなことです。

進路探究塾 Mirai は開塾してまだ 6ヶ月という新しい塾ではありますが,今回紹介した彼も含めた教え子たちのように目標を持って成長し続ける人材を育成するべくこれからも頑張ります。

塾選び 《続編》

先日の『塾選び』と題したブログでも申し上げましたが,私には中2生の娘と小5生の息子がおります。

小中学生時代の私と同じで,いずれも学ぶ・知るということに熱心なタイプではありません。娘は部活が中心,息子は遊んでばかりのお気楽な毎日を過ごしております。

娘・息子には長らく通っていた塾がありましたが,なかなか成果が出なかったこともあって本人たちの希望で今年の 4月から自宅近くの塾へ移りました。

何度かお邪魔して中の雰囲気も拝見させていただきましたが,その塾はベテランのいわば “職人” のような先生方が指導にあたっている昔気質の個人塾という印象を受けております。

子どもたちが喜んで通ってくれていることが何よりです。

娘は数学がとても苦手で,これまでも各種テストにおいて足を引っ張る教科でありました。

小学校の算数の時点から苦手意識がありましたから,おそらく楽しさが見出だせなかったことがその主な要因です。きっかけが掴めなかったのでしょうね。

そんな中,娘が今回の前期期末テストの数学で96点を取ってきました。

平均が60点台だったということに加え,連立方程式の文章問題という力量が試される単元がメインでしたから,塾教員の視点に加えて保護者としての視点からも価値ある結果だと見ております。

彼女はこれまでの 6回の定期テストの中で,数学はもちろんのこと合計点でも過去最高をマークしました。

現在の塾に移ってからはテストに対する取り組み方・意識が変わり,最近は数学が楽しいとまで話すようになりました。凄まじい変化に驚いているとともに,親として非常に嬉しく思っています。

塾教員としてのキャリアが長くベテランであっても,やはり子育てをしたことがある教員とそうでない教員とは明らかな差があります。

私も家族を持つようになってから意識が変わりました。やはり,娘たちが通っている塾のメインで担当されているお二方にもお子様がいらっしゃるとのことです。

先日の『塾選び』のブログに追記するならば,塾または校舎の責任者が子育て経験者であるか,または最低でも 1名は子育てをしたことのある教員が常駐しているところがよいでしょう。

どんな想いで保護者様はお子さまを育てているのだろうか,または塾に預けていただいているのだろうか。子育てをしたことがなければ,これは絶対に忖度できません。

こういった想いが違ってくるというか,何より教員としての深みが違ってくるわけです。

先輩からのアドバイス

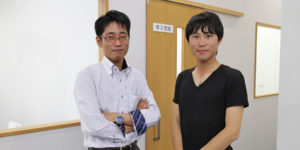

当塾の高2生が,志望校である大学・学部に通う先輩から直接アドバイスを受けています。

センター及び二次の入試のポイントはもちろんのこと,大学入学後に学ぶ内容や資格取得に向けた学生の雰囲気,学内の様子などを詳細に話してくれました。

写真手前に移る彼女は小3生から大学受験まで私が指導した教え子です。

こういった取り組みを頻繁に行なっており,これまでも例えば京都大,名古屋大,ICU,慶應義塾大などの教え子の協力を得ながら同様の取り組みを行なってきました。

目指す大学に通う先輩から直接アドバイスを受けられることは,受験生にとって本当に心強いでしょうし励みにもなると思います。

今回は,先日彼女ともう 1名の教え子と食事に行った際,当塾の生徒の相談に乗ってあげてほしいと依頼して実現したものです。

彼女とはもう10年を超える間柄であり,「人生の半分以上,先生にお世話になっています!」などと言ってくれる可愛い教え子です。

私の指導を受けていた当時も,本当に真面目に,コツコツと取り組む生徒でしたし,彼女の話ぶりからも大学に進学してからも真剣に勉学に励んでいるということがよく伝わってきます。

私が塾教員になってから18年半が経ちました。

多くの教え子たち,並びにその保護者の方々に育てていただいたおかげで現在の私があると感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。

ちょっとしたリニューアル

当塾の集団指導用教室に設置してあるホワイトボードは W3,600 × H1,200 で統一しております。

教室により大きさがばらつくのはもちろん,何より小さいと生徒に迷惑がかかるということから大きさを統一してあるのです。

集団指導で授業を行なう際,基本的にはホワイトボードを 2分割して使用しております。3,600mm という横幅だと 2分割しても板書の字が小さくなりすぎることはありません。

高校生に授業をする際は,解説時の英文や数式が長くなることがありますから,そんな場合にもこの横幅だと使い勝手がよく,非常に重宝しています。

以前のブログでも紹介しましたが,当塾が入居しているテナントはもともと建築用語でいうスケルトンの状態でしたから,何もなかったところに床・天井・壁を施工して現在の空間になりました。

“居抜き” であったならば,おそらくさまざまな制約が入っていたことでしょう。

スケルトンだったために上記したホワイトボードの大きさの統一,生徒がゆったりと座れる前後左右の間隔の確保,そしてトイレの広さや配置にいたるまで全てを決めることができました。

基本となる製図は私がミリ単位で行ない,建築士の方と何度も打ち合わせを重ね,微調整を繰り返しながら創り上げていきました。

私のこれまでの塾教員としての経験をもとに,“生徒たちにとっての理想の学習空間” とはどんなものなのかを追求した結果を当塾の空間に織り込んであるのです。

とはいえ,まだ理想の形には到達できておりません。

細かな部分で手を加えたい箇所が残っておりますから,今後少しずつ改善していこうと考えております。

9月 1日をもちまして,開塾から 6ヶ月が経過しました。

これを受け,上記した改善の第1弾として,塾内の計4箇所に W1,200 × H900 という小振りのホワイトボードを設置しました。

設置したのは写真の自習専用室と,拡張を見越して使用していなかった部屋です。

自習時のちょっとした質問受付にホワイトボードを用いて説明する機会も多いことから,以前から小型ホワイトボードの設置を検討しておりました。

集団指導教室のホワイトボードと比較するとちょうど 4分の 1というサイズです。

当塾は,生徒たちにとって役立つであろう,または有益となるであろう投資を,今後も惜しみなく行なっていく所存です。

探究コーナーの書籍もどんどん数が増えておりますから,そろそろ本棚も拡張しないといけません。次はこれかな…。

長い目で見た学力を身につけるために

『基礎英文法問題精講』(旺文社) と『基本英文700選』(駿台文庫) を当塾の高2生が取り組み始めています。

いずれも古くから多くの受験生を支えてきた伝統ある 2冊ですから,きっちりとやり遂げれば大きな成果が出ることは間違いありません。

『基礎英文法問題精講』は幅広い受験生・成績層をカバーする 1冊ですが,『基本英文700選』は和文英訳問題や要約等が出題される難関大志望の上位生に限られる 1冊です。

先日のブログでも紹介したように,私も高1生の終わり頃からこの 2冊に取り組み,大学入試英語の土台をつくり上げました。

『基本英文700選』に関しては使い手を限定するばかりか,さらには時代にそぐわない等の声もあると耳にしています (当塾の高2生は 4名が取り組んでいます)。

しかし,和文英訳力の素地をつくるために引き出しは 1つでも多いと良い,さらには英文和訳力をつけるために短文で解釈の練習をするのに素材が非常に素晴らしい。

この考えのもと,私は『基本英文700選』をいけると判断した生徒たちに薦めているのです。

『基本英文700選』に取り組んでいる生徒たちが,「この英文の構造は自分の解釈で間違いないか」または「なぜこの訳出になるのか」と,ノートを持って私のところへやって来ます。

日々の学校の課題はもちろん,他科目の学習にもしっかり取り組み,さらには当塾からの課題も熟しつつ,こういったプラスアルファの学習に取り組めることは非常に大切です。

試行錯誤を繰り返し,一つひとつの理解を積み上げ,それらを腹落ちさせることによって英語力は形成されていくのです。

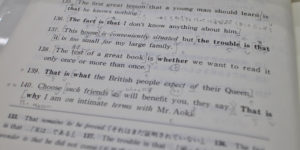

写真は私が大学受験時に使用していた『基本英文700選』の 1ページで,高2生の頃 (今から20年以上前) に記入した書き込みです。

英文を構成要素ごとに分け,SV の結びつきを中心に英文全体を俯瞰して訳出を考え,自身の訳出と提示された日本語訳とを照らし合わせます。

解釈に間違いがないことを確認してから英文と日本文をひたすら書き,いずれも暗記するという作業を繰り返しました。

1周目を終えるのに 4ヶ月程度を要し,2周目・3周目でもすべてを覚えきることはできませんでしたが,以降は徐々にペースが上がり,開始から 1年でようやく定着させることができました。

非常に地味な方法ではありますが,学習とはこういうものなのです。安易な近道など存在しません。

数学の学習と同じでまずは “型” を身につけ,あとはそれを使い熟していくということが求められていますから,無暗に問題を解きまくって身につくスキルではないということです。

長文読解問題などのいわゆる総合問題は,語彙が落ち着き,文法が仕上がり,上記したような短文での解釈に繰り返し取り組んでからでも遅くはありません。

ですから,当塾の高校生集団指導コースでは,長文読解問題・総合問題の類は高2生の 1月からしか実施しません。

模試の対策と称して早期から付け焼刃的な総合問題の演習を繰り返したところで,長い目で見た学力は身につかないのです。

確たる目標を持って

本日を皮切りに,中学生の前期中間テストが始まりました。

テスト開始日は中央中・稲羽中・桜丘中は本日,蘇原中が明後日,那加中・鵜沼中が明々後日となっております。

写真は 8月30日(日) の中学生の自習室の様子で,どの生徒も黙々とテストに向けた最終確認を行なっています。

この日も教員が 2名ついて,質問受付など各種サポートを行ないました。

先日のブログでも紹介したように,当塾の自習室は私語をする生徒は皆無です。

これは定期テスト直前だからということではなく,目標を持って取り組めている生徒が多いということと,環境がそうさせるのだと思います。

8月30日(日) の自習室 (上記とは別室) には,9月 2日(水)・ 3日(木) と課題テストが実施される滝高・滝中の生徒,そしていつも自習室で頑張っている岐阜東高の生徒の姿がありました。

さらに別室には小4生の姿もあり,定期テスト前の中学生のみならず,どの生徒も目標を持って取り組めていることが印象的でした。

ちなみに岐阜東高の生徒は高2生で,7月の進研模試や各種テストでも学年 1位を維持し続けています。

ただ,これらの結果は過去問や予想問題といった安易なものに頼ったものではなく,彼女自身が確たる目標を持って取り組んできた結果です。

この日は私が薦める『基礎英文法問題精講』(旺文社) にかじりつき,質問もしてくれました。

確たる目標を持って取り組むからこそ結果が出る。

開塾からちょうど半年が過ぎ,当塾の生徒たちは間違いなく前進し続けています。

予想問題というものに対する私見

今回のブログはいわゆる過去問と,様々な形で市中に溢れる予想問題に対する私見です。

過去問は出題の仕方や時間配分など,いわゆる傾向に “慣れる” ためには便利なものです。重視はしていないものの,私も生徒たちの入試前には必ず過去問に取り組ませます。

しかし,本番においてはいつも同じ形式または同じような難易度で出題されるとは限りませんから,過去問を偏重しませんし絶対的な存在とも位置づけません。

これまでのブログでも申し上げてきましたが,私はとにかく予想問題というものに抵抗を感じております。

私はこれまでの人生を振り返ってもあらゆる場面でそういったものに頼らずに生きてきたという自負がありますし,無責任なことを言って子どもたちを惑わせたくないという思いもあります。

先生の言うことだから間違いないと信じる生徒は多くいるでしょうし,入試前などは藁にも縋りたいという気持ちの生徒は多くいるでしょう。

しかし,そんな安易なものに頼って偶然にもうまくいってしまうと,以降は「予想問題がないと困る」という状態に陥ります。自主性もなく,かつ “味を占める” というのは本当に危険な状態です。

基礎基本を大切にして,決められたものを徹底してやり抜く。これが定期テスト,実力テスト,各種模試,入試に向けた学習のあるべき姿なのです。

続きまして,入試においていわゆる出題傾向が変わった際の実例をご紹介します。

過去問・予想問題漬けの受験生たちを惑わせた端的な例ではありますが,参考までにお読みください。

2015年の京都大の英語。

定番化していた英文和訳・和文英訳が一辺倒という出題形式が変化し,試験中に受験生から「まじかよ」という言葉が聞こえてきたそうです (京都大に通う教え子の後輩が話していたとのこと)。

問題に目を通すと確かに出題形式は変化したと言えますが,英文を読み取る,または解釈するという観点では難易度に著しい変化があったようには見受けられません。

とは言え,英文和訳・和文英訳しか出題されないと決めてかかっていた受験生は驚いたことでしょう。

また,2008年の岐阜県公立高校入試の数学。

それ以前は易しかった問題の難易度が急激に上がり,高得点勝負だったものが一転して実力を試されるものになりました。岐阜高の入試でも,試験終了直後は騒然としたそうです。

過去問を中心に取り組み,数学は脅威ではないと感じていた受験生はさぞ焦っただろうと思います。

当時も現在と同様に過去問偏重の指導をしていなかったこともあって私の教え子たちは難なく切り抜け,むしろ数学の得点で内申の不足を補って合格を掴んだケースさえありました。

過去問はあくまで過去問。

予想問題はその過去問をもとにして作成されたものですから,これさえやっていればよいというものにはなり得ませんし,どうしても作成者によって偏りが出てしまうものです。

占いではありませんが,『当たるも八卦,当たらぬも八卦』。たとえ予想が外れても,その作成者は何の責任も取ってくれませんからね。

上記したように,基礎基本を大切にして決められたものを徹底してやり抜く。これが学習のあるべき姿です。

“お手軽なもの” に頼っているうちは,真の成長などあるはずもないのです。

夢の実現に向けて

写真は中3生の個別指導専科コースの数学の授業の様子です。

『Focus Gold』 (啓林館) を教材に採択して授業を進めており,本日は前回の授業に引き続いて数学 IIB の「円の方程式」の単元を指導しました。

「円の方程式」は公立校であれば高2生の 5月頃に習う単元ですが,これを素早く理解して問題をスラスラと解いていく中3生の 2名。まったく末恐ろしい生徒たちです。

先日のブログでも紹介したように,足元の学習 (学校の定期テストや課題テストの学習) も抜かりなく取り組めていますから感心します。

志望校 (大学) はもちろんのこと,将来の夢も定まっているからこそ頑張れるのだと思います。

2名とも理系ですが,志望校の二次試験では国語も課されることから,英語と数学の指導に加えてこの夏は国語の指導も行ないました。

夢の実現に向け,できることは早め早めに取り組んでいく。

彼らの見ている先は,当塾の指導の方向性と合致しているのです。